手首が痛い

目次 contents

ドゥ・ケルバン腱鞘炎

ドゥ・ケルバン腱鞘炎とは

ドゥ・ケルバン腱鞘炎(けんしょうえん)は、手首の親指側にある腱と、それを包んでいる腱鞘(けんしょう)というトンネル状の組織との間で炎症が起こる病気です。

特に親指を頻繁に使う人に多く見られ、育児中の方や家事・スマートフォン操作などで手を酷使している方に起こりやすい傾向があります。

親指の動きに関わる腱が腱鞘の中でこすれて炎症を起こし、痛みや動かしにくさを引き起こします。

ドゥ・ケルバン腱鞘炎の症状

もっともよく見られる症状は、親指の付け根から手首にかけての痛みです。

特に親指を広げたり、物を握ったり、赤ちゃんを抱っこしたりするような動作で痛みが強くなるのが特徴です。

痛みだけでなく、腫れや熱っぽさを感じることもあります。

進行すると、親指を動かすたびに「引っかかる感じ」や違和感を覚えるようになり、日常生活に支障をきたすこともあります。

ドゥ・ケルバン腱鞘炎の原因

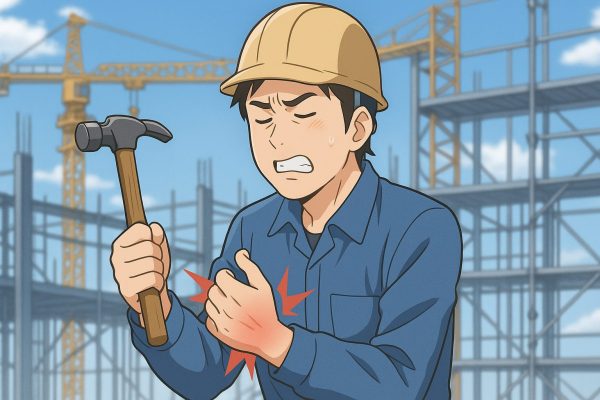

ドゥ・ケルバン腱鞘炎の主な原因は、親指の使いすぎによる負担です。

育児中で赤ちゃんを頻繁に抱き上げる方や、手をよく使う仕事や趣味をされている方、スマートフォンを長時間使用している方に多く見られます。

また、女性ホルモンの変化とも関係があるとされ、出産後や更年期の女性に起こりやすい傾向もあります。

手首に負担がかかる環境が続くことで、腱と腱鞘の間で摩擦が起き、炎症が進んでしまいます。

ドゥ・ケルバン腱鞘炎の診断

診断は、まず親指や手首の痛みの場所や動作による症状の変化を確認することから始まります。

ドゥ・ケルバン腱鞘炎には「フィンケルシュタインテスト(Finkelstein test)」という簡単な検査があり、親指を手のひらに入れて手を握り、小指側に手首を曲げたときに痛みが強く出る場合は、この病気が疑われます。

必要に応じて、超音波検査で腱や腱鞘の状態を詳しく確認し、他の病気との区別を行います。

ドゥ・ケルバン腱鞘炎の治療

治療は、まず手首や親指の安静を保つことが基本になります。

痛みの程度に応じて、湿布や消炎鎮痛薬を使ったり、親指と手首を固定する装具を使うことで炎症を和らげていきます。

炎症が強い場合には、腱鞘内にステロイド注射を行うこともあり、これによって痛みが大きく改善するケースもあります。

それでも症状が長引く場合や、再発を繰り返す場合には、腱鞘を広げる手術が検討されます。

経験上、手術はまれと考えられます。。

橈骨遠位端骨折

橈骨遠位端骨折とは

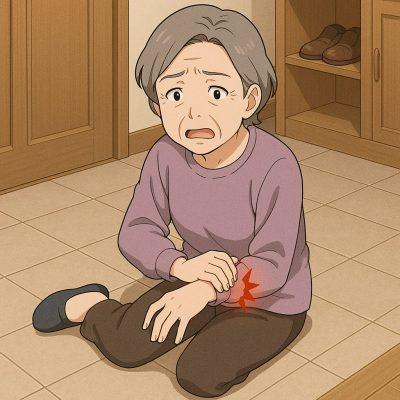

橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)とは、前腕の骨である「橈骨(とうこつ)」の手首に近い部分が折れる骨折のことを指します。

日常生活の中でもっとも頻繁に見られる骨折の一つで、特に高齢者や転倒しやすい方に多く見られます。

また、スポーツや交通事故などで若い方にも起こることがあります。

橈骨遠位端骨折の症状

骨折直後には、手首の痛みや腫れ、手首の変形などが見られることが多いです。

手を動かすことが難しくなり、荷物を持つことはもちろん、日常のちょっとした動作にも支障をきたします。

場合によっては、指先のしびれや感覚の異常が出ることもあります。

橈骨遠位端骨折の原因

この骨折の原因としてもっとも多いのは、転倒時に手をついたときの衝撃です。

特に骨の密度が低下している高齢の方では、軽い転倒でも骨が折れてしまうことがあります。

若い方では、スポーツ中の接触や転倒、交通事故などによって強い力が加わることで発症するケースが多く見られます。

橈骨遠位端骨折の診断

診察では、まず外見上の変形や腫れ、痛みの部位を確認します。

その後、X線(レントゲン)検査を行い、骨折の有無やズレ(転位)の程度を評価します。

場合によっては、より詳細な状態を確認するためにCT検査を行うこともあります。

骨折の種類や形によって治療法が異なるため、正確な診断が重要になります。

橈骨遠位端骨折の治療

治療法は、骨折のズレの有無や患者さんの年齢・活動レベルなどによって異なります。

ズレのない軽度の骨折であれば、ギプスやシーネで固定する保存療法が行われます。

一方で、骨が大きくずれている場合や、関節面に影響があるような骨折では、手術による整復と固定が必要になることがあります。

近年では、プレートやスクリューを用いた安定した固定方法が確立されており、術後の回復も早くなっています。

治療後はリハビリテーションを行い、手首の動きや筋力を徐々に回復させていきます。

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)とは

TFCC損傷とは、「三角線維軟骨複合体(Triangular Fibrocartilage Complex)」と呼ばれる、手首の小指側にある軟骨や靱帯の集まりに傷がつく状態をいいます。

この部分は、手首の安定性を保つうえでとても大切な役割をしており、特に手をひねる動き(ドアノブを回す・雑巾をしぼるなど)や、重いものを支えるときに力がかかります。

そのため、ケガや加齢などでダメージを受けやすく、痛みの原因になることがあります。

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)の症状

手首の小指側に痛みがあり、特に手を回す動作や、荷物を持ち上げたときに強く感じられます。

手首を動かすたびに「引っかかる感じ」や「ゴリッとした違和感」が出る方もいます。

重症の場合には、手首の安定感がなくなり、物を持つこと自体が不安になることもあります。

痛みが長引いたり、日常生活に支障が出るようであれば、専門的な診察が必要です。

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)の原因

原因はさまざまですが、大きく分けると「外傷によるもの」と「加齢や使いすぎによるもの」に分けられます。

転倒して手を強くついたり、スポーツ中に手首をひねったことで損傷が起きることがあります。

また、日々の仕事や家事などで繰り返し手首に負担がかかることで、少しずつ軟骨や靱帯が傷んでいくこともあります。

特に中高年になると、組織がすり減って自然に損傷するケースも見られます。

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)の診断

診察では、手首の小指側を押したときの痛みや、手首を小指側に倒すと痛みが出るを確認します。

必要に応じて、X線検査で骨の状態を確認したり、MRI検査で軟部組織の損傷の有無を詳しく調べることがあります。

関節鏡(関節内に小さなカメラを入れて観察する方法)を使って診断することもありますが、症状や画像所見を総合的に判断することが大切です。

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)の治療

治療は、症状の程度や損傷のタイプによって変わります。

比較的軽い場合には、装具で手首を固定し、安静にする保存的な治療を行います。

炎症や痛みが強いときには、消炎鎮痛薬の内服や、関節内への注射を行うこともあります。

症状がなかなか改善しない場合や、損傷が大きい場合には、関節鏡を用いた手術で傷んだ部分を修復・切除する手術が検討されます。

術後にはリハビリを行い、手首の動きを取り戻していきます。

キーンベック病

キーンベック病とは

キーンベック病は、手首の中央にある「月状骨(げつじょうこつ)」という小さな骨が血流障害を起こし、徐々に壊れていってしまう病気です。

月状骨は手首をスムーズに動かすうえでとても大切な役割を担っていますが、この骨が弱って変形してしまうことで、手首に痛みや動かしづらさが出てくるようになります。

発症のはっきりした原因はまだ解明されていませんが、若い男性に多くみられる傾向があります。

キーンベック病の症状

初めのうちは、手首を動かしたときに軽い痛みや違和感を覚える程度のことが多いです。

しかし、症状が進行すると、手首の痛みが徐々に強くなり、重い物を持つ、手をつく、手首をひねるなどの動作で痛みが増すようになります。

また、手首の腫れやだるさ、可動域の制限といった症状が出てくることもあります。

進行すると手首の動きが硬くなり、力が入りにくくなることがあります。

キーンベック病の原因

明確な原因ははっきりしていませんが、月状骨への血流が何らかの理由で悪くなることが発症に関係しています。

また、骨の形や手首の構造による力のかかり方の違い、過去のケガ、手をよく使うスポーツや仕事なども影響すると考えられています。

特に骨が硬くなる前の若年層に多いことから、成長や発育の影響も関係しているといわれています。

キーンベック病の診断

診察では、手首の痛みや腫れの有無、動かし方などを確認します。

X線(レントゲン)検査を行うと、月状骨の形の変化やつぶれている様子がわかることがあります。

ただし、早期の段階ではレントゲンで異常が写らない場合もあるため、MRI検査で骨の壊死の範囲を詳しく調べることがあります。

必要に応じてCT検査で骨の細かな状態を確認することもあります。

キーンベック病の治療

治療は病気の進行具合によって異なります。

初期の段階では、手首をできるだけ使わないようにサポーターやギプスなどで安静にし、自然な回復を期待する保存的な治療が行われます。

また、痛みが強いときには、消炎鎮痛薬や物理療法で症状を和らげます。

しかし、進行して月状骨が変形したり潰れてしまった場合には、手術を検討することもあります。

手術では、骨にかかる力の負担を減らす方法や、骨の血流を改善する方法、状態によっては人工関節や固定を行う場合もあります。

いずれの場合も、患者さん一人ひとりの症状や希望に合わせて治療方針を決めていきます。

ガングリオン

診療案内「手が痛い」の項目をご覧ください。

ガングリオンはコチラ

舟状骨骨折

舟状骨骨折とは

舟状骨(しゅうじょうこつ)骨折とは、手首の親指側にある小さな骨「舟状骨」が折れる骨折のことをいいます。

手首の中には8つの小さな骨(手根骨)があり、舟状骨はその中でも特に重要な役割を持っていて、手首の動きや安定性に深く関わっています。

骨折してしまうと、見た目にはわかりにくい場合もありますが、放っておくと骨がくっつかず「偽関節」となり、長期的な手首の痛みや機能障害につながることがあります。

舟状骨骨折の症状

手首の親指側に鈍い痛みが出るのが特徴です。

転んだ直後などは「少しひねっただけ」と感じる程度で、腫れも目立たずそのまま使い続けてしまうことが少なくありません。

しかし、日が経つにつれて痛みが強くなり、手首を曲げ伸ばししたり、重い物を持つときに違和感や痛みが出てきます。

また、親指の付け根から手首にかけて押すと痛みが強くなる部分があり、「解剖学的嗅ぎタバコ窩(anatomical snuff box)」の圧痛も、舟状骨骨折のサインのひとつです。

舟状骨骨折の原因

最も多い原因は、転倒したときに手をついてしまうことです。

スポーツ中のケガや交通事故などでも起こることがあります。

若い世代の男性に多い傾向がありますが、どの年齢層にも発生する可能性があります。

舟状骨骨折の診断

診察では、まず手首の痛みや押したときの反応を確認します。

その上でX線(レントゲン)撮影を行いますが、舟状骨骨折は初期の段階ではレントゲンに映りにくいことがあります。

そのため、骨折が疑われる場合には、より精密な検査であるCTやMRIを使って骨折の有無を確認することがあります。

見逃されやすい骨折だからこそ、丁寧な診断が重要です。

舟状骨骨折の治療

治療法は、骨折の位置やズレの程度によって異なります。

骨の位置がずれていない場合は、ギプスで手首をしっかり固定して、自然に骨がくっつくのを待つ保存療法が行われます。

ただし舟状骨は血流が少ない骨のため、骨がくっつくまでに長期間かかることがあり、途中で骨癒合が進まない場合には手術が必要となることもあります。

一方で、骨のズレが大きい場合や偽関節が疑われるケースでは、手術を行いスクリューでしっかりと固定することが推奨されます。

術後も一定期間の固定と、その後のリハビリが重要になります。

治療後は、手首の動きや握力が元に戻るまでに時間がかかることがあるため、焦らず根気よくリハビリを続けることが大切です。

文責 上田 英範

(日本整形外科学会整形外科専門医)