足裏が痛い

目次 contents

足底腱膜炎

足底腱膜炎とは

足底腱膜炎とは、足の裏にある足底腱膜(そくていけんまく)という膜状の組織が炎症を起こし、主にかかとの裏や内側に痛みが出る疾患です。

特に朝の一歩目や長時間の立ち仕事、スポーツで痛みが増しやすく、日常生活に支障をきたすことがあります。

足底腱膜炎の症状

もっとも典型的な症状は、朝起きて最初の一歩を踏み出すときのかかとの痛みです。

しばらく歩いていると痛みがやわらぐこともありますが、長時間の歩行や立ちっぱなしの後に再び痛みが出ることがあります。

痛みの部位は主にかかとの前方で、押すとズキッとした痛みを感じることがあります。

症状が慢性化すると、日常生活の中でも常に違和感や痛みを感じるようになることがあります。

足底腱膜炎の原因

足底腱膜炎の主な原因は、足底腱膜への繰り返しの負担や過度なストレスです。

長時間の立ち仕事や歩行、ランニング、硬い地面での運動などがその一因となります。

また、加齢により足底腱膜が硬くなったり柔軟性が低下したりすることも影響します。

足の形(扁平足やハイアーチ)や、合わない靴の使用、急な運動量の増加なども発症に関係します。

足底腱膜炎の診断

問診・診察でかかとの裏や内側の痛みを訴えるようであれば疑います。

レントゲン撮影を行い、かかとの骨の足底腱膜がくっつく部分に変形(骨棘)を認めたり、扁平足のような足の変形を確認します。

状況により、MRIや超音波(エコー)にて確認を行うこともあります。

足底腱膜炎の治療

内服と湿布などの外用を処方します。

さらに、足底腱膜のストレッチも行います。

また、足底腱膜はかかとを介してふくらはぎにつながっていくため、ふくらはぎのストレッチも行っていただきます。

かかとへの負担を減らすためにインソールを作成し、インソールが使えない場合はクッション性の高い靴を選択していただきます。

リハビリを行って、足部やふくらはぎのストレッチをご指導させていただいたり、テーピングを指導することもあります。

痛みがある部位に超音波治療器を行っていただき、組織を活性化して痛みをとることも行います。

足底腱膜にステロイドの注射を行うこともありますが、ステロイドの副作用の懸念があるため、お勧めはしておりません。

新しい治療の選択肢集束型体外衝撃波治療

足底腱膜炎に対して、集束型体外衝撃波治療は、慢性的な痛みに対して効果が期待される治療法です。体外から衝撃波を患部に照射し、腱膜の修復を促進します。

保険適用の条件

以下の条件を満たす場合、健康保険の適用となります:

当院で6か月以上の保存療法(ストレッチ、インソール、薬物療法など)を行っても改善がみられない足底腱膜炎の方。

6ヶ月以上の治療を行っておらず、体外衝撃波を希望される場合は、自費診療となります。

他院で6ヶ月以上治療している場合:体外衝撃波治療を保険適用で行うためには、「いつから」治療しているか明記する必要があります。他院での治療の場合、「いつから」が確認できないため、自費診療とさせていただきます。

何卒ご了承お願いいたします。

治療費用(保険診療の場合)

保険適用の場合、患者さんの自己負担額(3割負担の場合)は15,000円となります。(体外衝撃波の治療費のみです。再診療等は含みません。)

自費診療の場合(保険適用外)

当院では1部位1回 8,800円(税込)で実施しております。

治療回数・頻度

保険適用の場合、3ヶ月の間に3〜5回の治療を行います。

自費診療の場合、2〜4週間の間に3〜5回程度行います。

体外衝撃波治療に関しては、こちらもご覧ください。

集束型体外衝撃波治療に関してはコチラ

足底線維腫症

足底線維腫症とは

足底線維腫症とは、足の裏にある足底腱膜(そくていけんまく)という組織に、硬くしこりのような腫瘤(できもの)ができる良性の線維性腫瘍です。

足底腱膜は、かかとから足の指の付け根までをつないで土踏まずを支える大切な部分です。

その一部にコブのようなふくらみができることで、歩くときの違和感や痛みの原因になります。

まれな疾患です。

足底線維腫症の症状

足の裏、特に土踏まずやその周辺に小さなしこりができ、それが徐々に大きくなっていきます。

初期は痛みがないことが多いのですが、靴に当たったり、歩行時に圧迫されることで徐々に痛みや違和感が出てくることがあります。

しこりが大きくなると、立ったときや歩行時に床に当たるような感覚があり、不快感や歩きづらさを感じることもあります。

まれに複数のしこりができることもあり、症状には個人差があります。

足底線維腫症の原因

はっきりとした原因はわかっていませんが、足底腱膜に対する慢性的な刺激や圧迫、微小な損傷が関係していると考えられています。

また、糖尿病やてんかん、アルコール依存症などの疾患と関連があるとされるケースもあります。

遺伝的な要因や、手のひらに似たようなしこりができる「デュピュイトラン拘縮」との関連も指摘されています。

足底線維腫症の診断

診察では、足底にできたしこりの大きさや硬さ、痛みの有無を確認します。

問診に加えて、超音波(エコー)検査やMRIなどの画像検査を行うことで、腫瘤の性質や広がりを詳しく評価することができます。

一般的に良性腫瘍ですが、他の腫瘍との区別が必要なこともあるため、必要に応じて専門的な検査が行われます。

足底線維腫症の治療

軽度の場合は、無理に治療を行わず経過観察をすることもあります。

しこりによる痛みや歩行時の支障がある場合には、まず保存的な治療として、靴の中敷き(インソール)やパッドなどを使用し、しこりへの圧迫を和らげる工夫をします。

また、消炎鎮痛剤の使用や、物理療法(温熱療法やマッサージなど)も有効です。

それでも症状が改善しない場合や、腫瘤が大きくなってきて生活に支障をきたすような場合には、手術で腫瘤を取り除くことが検討されます。

ただし、再発のリスクがあるため、手術は慎重に判断されます。

術後には歩行制限やリハビリが必要になることもあるため、医師とよく相談して治療方針を決めていくことが大切です。

モートン病

モートン病とは

モートン病とは、足の裏にある神経が圧迫されて起こる神経障害のひとつで、正式には「モートン神経腫」とも呼ばれます。

特に、足の中指と薬指の間(第3・第4中足骨の間)で発症することが多く、長時間の歩行や合わない靴などで神経が刺激を受け、炎症や腫れが起こることで、しびれや痛みの原因になります。

中年以降の女性に多く見られる疾患で、ハイヒールや先の細い靴をよく履く方に多い傾向があります。

モートン病の症状

歩いていると足の指の付け根や足の裏に「ピリピリ」「ジンジン」としたしびれや焼けるような痛みを感じるようになります。

特に中指と薬指の間に違和感が出ることが多く、「何か小石を踏んでいるような感覚がある」と表現されることもあります。

初期の段階では、靴を脱いでしばらく休むと症状が軽くなることが多いですが、悪化すると安静時にも違和感やしびれが残るようになります。

痛みが続くと、歩行そのものがつらくなり、日常生活に支障をきたすようになる場合もあります。

モートン病の原因

モートン病の原因は、足の指の間を走る神経が周囲の靱帯や骨に圧迫されることによって起こります。

主に足の横アーチが崩れることで中足骨間が狭くなり、神経が締めつけられることが誘因とされます。

合わない靴(特に幅の狭い靴やハイヒール)、長時間の立ち仕事、歩きすぎ、体重増加、加齢による足の変形なども原因になります。

扁平足や開張足といった足のアライメント異常がある方は特に注意が必要です。

モートン病の診断

診察では、足の指の間を押したり、つまんだりしたときに痛みやしびれが再現されるかを確認します。

中足骨間を叩くことにより痛みが放散する(tinsel sign)や足趾の付け根の部位で足を横から挟むように圧迫して痛みが誘発されれば(Mulderテスト)、診断の大きなヒントになります。

必要に応じて、超音波検査やMRIを使って、神経の腫れや周囲の状態を詳しく調べることもあります。

X線では骨には異常がないことがほとんどですが、足のアライメントや変形の確認には有用です。

モートン病の治療

まずは保存療法が基本となります。

足への負担を減らすために、靴の見直しやインソール(足底板)の使用を行い、神経への圧迫を和らげます。

足のアーチをしっかり支えるようにすることで、症状の改善が期待できます。

また、消炎鎮痛薬の内服や外用、物理療法(超音波、マッサージなど)も併用されることがあります。

症状が強い場合には、局所麻酔薬とステロイドを含んだ注射を行い、神経の炎症を抑える方法もあります。

それでも症状が続く場合には、手術によって神経を圧迫している靱帯を切開したり、神経腫を摘出する治療が検討されます。

手術は比較的短時間で行えることが多く、再発のリスクも低いとされています。

扁平足

扁平足とは

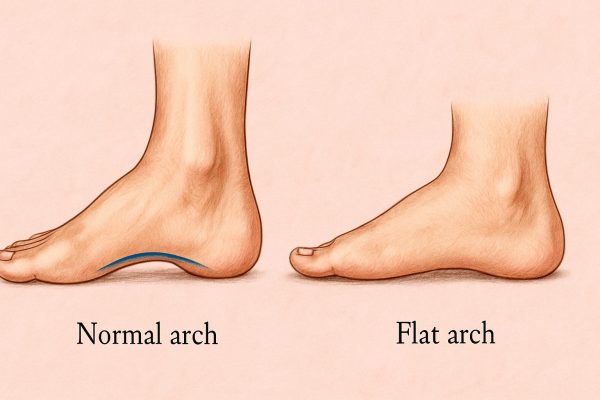

扁平足とは、本来であれば足の裏にある「土踏まず(アーチ)」が低下または消失し、足の裏全体が地面に接してしまう状態のことをいいます。

足のアーチは、体重を支えたり、歩行時の衝撃を吸収したりする役割を果たしていますが、扁平足になるとその機能が弱まり、足だけでなく膝、腰、背中などにも負担がかかることがあります。

子どものころはある程度の扁平足が見られることもありますが、成長とともに改善することがほとんどです。一方で、大人になってから痛みを伴って現れる「成人期扁平足」は注意が必要です。

扁平足の症状

扁平足自体は必ずしも症状を引き起こすわけではありませんが、症状が出る場合には、足の疲れやすさ、足裏や足首の痛み、むくみなどが現れます。

長時間歩いたり立ち続けると足の裏がだるくなりやすく、靴の中で足が不安定に感じることもあります。

成人期扁平足では、アーチの崩れとともに足首が内側に倒れ込むような変形が進み、歩行が不自然になったり、関節に炎症を起こしたりすることがあります。

扁平足の原因

扁平足には先天的なものと後天的なものがあります。

先天性の場合は、生まれつき足のアーチが十分に形成されていない状態です。

多くは成長とともに改善していきますが、一部は大人になっても扁平足のまま残ることがあります。

一方、後天的な扁平足は、主に加齢や筋力低下、肥満、過剰な運動や立ち仕事によって足のアーチを支える筋肉や靱帯が弱くなり、崩れていくことで生じます。

特に成人期に発症するものは、後脛骨筋という筋肉の機能低下や損傷が関係しているケースが多いとされています。

扁平足の診断

診察では、立っているときの足の形やアーチの高さ、足の動き、筋力のバランスなどを観察します。

患者さんが歩く様子を確認したり、足に負荷をかけたときの痛みの場所をチェックしたりすることで、症状の程度を把握します。

必要に応じてX線検査を行い、骨のアライメント(配列)や変形の有無を確認します。

成人の場合は、進行性の扁平足(後脛骨筋機能不全)かどうかを見極めることが大切です。

扁平足の治療

治療は、症状の程度や患者さんの年齢・ライフスタイルに応じて方針が決まります。

痛みがない場合や軽症であれば、無理に治療を行わず、定期的な経過観察をすることもあります。

症状がある場合には、足底アーチをサポートするインソール(足底板)を靴に入れて使用することで、痛みの軽減やアーチの補正が期待できます。

また、足の筋力や柔軟性を改善するためのリハビリテーションやストレッチも効果的です。

体重管理や、足に負担の少ない靴選びも大切な要素になります。

保存療法で効果が不十分な場合や、変形が進行して日常生活に支障をきたすような場合には、手術による治療が検討されることもあります。

手術の内容は、足の状態や変形の程度により異なりますが、足のアーチ構造を回復させることを目的に行われます。

文責 上田 英範

(日本整形外科学会整形外科専門医)